La recherche de confort d’été : un enjeu croissant

Alors que la fréquence des vagues de chaleur estivales s’intensifie, la question du confort d’été s’impose comme une exigence majeure pour les acteurs du bâtiment. Architectes, maîtres d’œuvre, promoteurs, collectivités ou bailleurs sont de plus en plus confrontés à des usagers en inconfort, voire en danger, dans des logements récents censés être « performants ».

Dans ce contexte, le déphasage thermique est souvent invoqué comme critère de performance, notamment pour justifier le choix de matériaux biosourcés ou d’isolants dits "massifs". Pourtant, ce concept, s’il a une base physique réelle, est trop souvent mal interprété, surutilisé, voire instrumentalisé dans les discours techniques et commerciaux.

Clarifions ce que mesure réellement le déphasage thermique, pourquoi il ne suffit pas à caractériser la réponse d’un bâtiment face à la chaleur, et comment mieux concevoir en intégrant la notion d’inertie thermique.

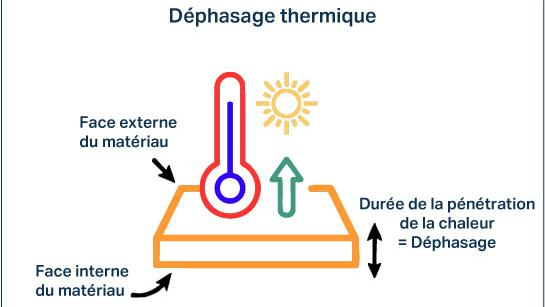

1. Origine du concept de déphasage thermique

Le déphasage thermique désigne le décalage temporel entre un pic de sollicitation thermique extérieure et sa répercussion intérieure à travers une paroi. Il s’exprime en heures et est issu d’un modèle théorique basé sur une variation sinusoïdale de la température extérieure.

Ce modèle suppose :

- Des conditions stationnaires (températures variant selon une sinusoïde de 24h) ;

- Un comportement linéaire et homogène de la paroi ;

- Aucune interaction complexe avec le reste du bâtiment.

Or, les conditions réelles sont tout sauf sinusoïdales : rayonnement direct, occupation fluctuante, ventilations naturelles variables… Le déphasage thermique devient alors un indicateur trop simpliste pour une problématique aussi systémique.

2. Une métrique inopérante pour caractériser le confort

Le principal biais du déphasage est qu’il n’intègre ni la température intérieure, ni les flux globaux, ni la ventilation. Il ne donne aucune indication sur la température réellement ressentie.

Conséquences :

- On peut obtenir un bon déphasage avec une paroi mince mais inefficace face aux apports réels ;

- Le comportement thermique global du bâtiment n’est pas modélisé ;

- La conception bioclimatique et les apports internes sont ignorés.

Résultat : un chiffre de déphasage flatteur ne garantit ni le confort, ni la performance d’été réelle.

3. L’inertie thermique : un cadre plus robuste

Ce qui permet de limiter les surchauffes estivales, c’est la capacité d’inertie thermique, c’est-à-dire la capacité à absorber temporairement les apports solaires ou internes sans générer de hausse immédiate de température intérieure.

Elle dépend notamment de :

- La capacité thermique massique du matériau (en J/kg.K) ;

- Sa masse volumique (en kg/m³) ;

- Son épaisseur, et sa position dans la paroi (intérieur = plus efficace) ;

- La capacité thermique surfacique (en kJ/m²·K).

En complément, la diffusivité thermique permet d’évaluer la vitesse de transmission de la chaleur dans le matériau. Ces deux indicateurs, conjugués, permettent de caractériser de façon beaucoup plus fiable le comportement estival d’un bâtiment.

4. Matériaux biosourcés : au-delà du storytelling du déphasage

Les matériaux biosourcés sont trop souvent promus via un « bon déphasage » affiché. En réalité, leur performance estivale vient de leur :

- Faible diffusivité thermique, qui retarde la transmission de chaleur ;

- Capacité thermique intermédiaire, amortissant les variations ;

- Comportement hygroscopique, capable d’absorber l’humidité et de stocker de la chaleur latente.

Leur intérêt est donc multifactoriel, et doit être valorisé pour ce qu’il est réellement : un confort hygrothermique global, pas uniquement un effet de décalage temporel.

5. Simulations thermiques dynamiques : la seule référence fiable

La simulation thermique dynamique (STD) est aujourd’hui l’outil de référence pour évaluer la performance d’un bâtiment en période chaude. Elle permet de modéliser heure par heure :

- Les apports solaires, internes et par les parois ;

- Les effets de la ventilation naturelle ou mécanique ;

- Le comportement réel des occupants ;

- Et les températures opératives dans chaque zone thermique.

La RE2020 introduit un indicateur beaucoup plus pertinent : le DH (Degrés-Heures d’inconfort). Il mesure l’écart cumulé entre la température intérieure et une température de confort seuil. Il traduit donc un niveau réel d’inconfort thermique perçu.

À noter : le déphasage n’est mentionné nulle part dans les textes de la RE2020, ce qui souligne son caractère désormais obsolète.

6. Les leviers opérationnels pour concevoir un bâtiment résilient

Voici les leviers de conception prioritaires pour limiter la surchauffe :

Stratégies architecturales :

- Orientation des baies ;

- Protections solaires fixes ou mobiles ;

- Végétalisation, inertie végétale urbaine.

Inertie intégrée au bâti :

- Matériaux lourds côté intérieur (terre crue, béton, brique) ;

- Plaques massiques ou enduits techniques ;

- Cloisons lourdes non isolées thermiquement côté intérieur.

Ventilation naturelle et nocturne :

- Organisation du plan permettant le balayage d’air ;

- Automatisation éventuelle des ouvrants pour la nuit ;

- Dimensionnement juste de la ventilation mécanique.

Évaluation dynamique :

- STD en phase conception (APS ou APD) ;

- Analyse de scénarios d’usage et de chaleur urbaine ;

- ACV dynamique croisant performance et impact carbone.

Conclusion – Recentrer la réflexion sur des indicateurs fiables

Le déphasage thermique appartient désormais à une époque révolue de la thermique du bâtiment. Il ne répond ni aux enjeux climatiques, ni aux exigences réglementaires actuelles, ni aux besoins des usagers en période de canicule.

Chez ibao Conseil, bureau d’études basé en Bourgogne Franche-Comté, nous vous accompagnons dans une démarche rigoureuse, réaliste et systémique : simulations dynamiques, préconisations constructives, stratégies bioclimatiques, formation et assistance à maîtrise d’ouvrage.

📞 Besoin d’un accompagnement ?

Contactez-nous pour :

- Des simulations STD en phase concours, APS ou EXE ;

- Un appui technique sur vos projets ;

- Une montée en compétence de vos équipes sur les enjeux climatiques.